〈奈良・平安時代〉

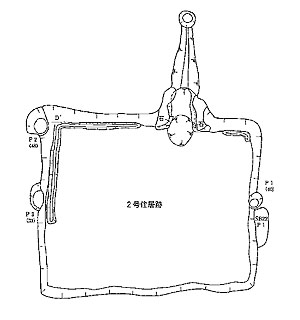

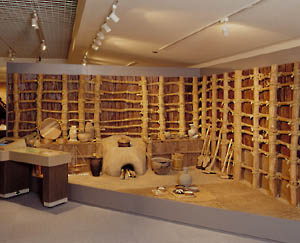

矢吹町上宮崎A遺跡2号住居跡をモデルとした。奈良時代末から平安時代初頭の時期(栗囲式期)の住居跡である。柱穴は検出されておらず、北壁の東寄りにかまどがある。かまどの燃焼部は北壁のライン上に位置することから、かまどの両脇の掘り込み面は壁の内側に取り込まれていたと判断した。よってかまどの両翼に食器などを置くスペースを設けることとした。内壁は杉皮を用い、土留めは製材した板を用いて細木で押さえた。結縛は藁縄を用いた。床は直接むしろを敷いた場合早期に腐蝕するので、板や簀の子状の下材があったと考えられるが、狭い範囲なので下材は省略しむしろだけを敷いた。

かまどでは長胴甕と曲物甑で玄米を蒸しているようすを復元している。復元食器は須恵器長頸瓶、須恵器杯、土師器杯、木製皿等。料理は、季節を冬に設定し、平城宮出土木簡に「醤(ひしお)」とあることから醤を用いた保存食に焦点を当てて、玄米ご飯とジュンサイの汁、どぶろく、ハヤの醤漬け、菜っ葉の醤漬け、豆びしおを復元した。

住居の中の雰囲気作りのためもあり鋤、鉄斧、鉄製紡錘車、桶、曲物等の道具類も展示した。

実物資料は東村谷地前C遺跡、泉崎村関和久遺跡、楢葉町鍛冶屋遺跡、いわき市大猿田遺跡等の須恵器杯や土師器杯、高台付杯、長胴甕、鉢などを展示した。

|

|

| <奈良・平安時代>ブース | |

|

|

| 矢吹町上宮崎A遺跡2号住居跡 | |

|

|

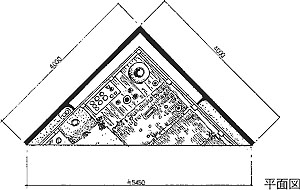

| <奈良・平安時代>ブース設計 | <奈良・平安時代>の食卓 |