#056 遺跡確認の鍛冶炉跡について 吉田 秀享

はじめに

今から16年前の2001(平成13)年7月7日から9月30日にかけて「うつくしま未来博(うつくしまみらいはく)」が福島県須賀川市で開催された。日本で初めて、森の中で開催された地方博覧会である。この博覧会に先立つ2年前に、須賀川市街地から未来博会場に向かう道路を整備する事業として、うつくしま未来博関連道路(県道古殿須賀川線)の発掘調査が行われた。調査は、県教育委員会から委託を受けた財団法人福島県文化センター事業第二部遺跡調査課(現公益財団法人福島県文化振興財団遺跡調査部調査課)が行った。

調査の結果、8遺跡で調査が行われ、弥生時代前期の集落跡である松ケ作A遺跡、奈良時代の集落跡である川向遺跡、平安時代の集落跡として鉄製ノミが出土した松ケ作B遺跡や鍛冶炉を伴う狐山遺跡など、各遺跡の調査面積は小規模でありながらもその成果は大きかった(詳しくは2001 福島県文化財調査報告第384集 「県道古殿須賀川線(うつくしま未来博関連)遺跡発掘調査報告」参照)。

今回は、このうち筆者が担当した狐山遺跡から発見された平安時代の鍛冶炉にスポットをあてて述べてみたい。

狐山遺跡の鍛冶炉

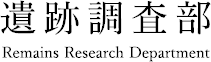

狐山遺跡の調査では、竪穴住居跡3軒、鍛冶炉2基、土坑3基、掘立柱建物跡1棟が確認された。いずれも平安時代に属しているが、これらは、図1に示したように比較的まとまった範囲から確認された。

1号鍛冶炉は南向き緩斜面の下側にあり、不整形の竪穴状の浅い落ち込み(P1)と、この落ち込み内にある炉跡とフイゴ座と思われる不正五角形の穴(P3)、および廃棄坑とした楕円形の穴(P2)で構成されている(図2)。

P1は東西長3.9m、南北長4.4mの広さを持ち、深さは15㎝ほどと浅いものの、底面はほぼ平坦に掘削されている。このため、範囲内を鍛冶工房の作業場と判断した。作業場の中央には炉跡があり、炉跡は長さ19㎝、幅15㎝、中央が2㎝ほど窪み、全体的に黒色を呈した熱変化により硬く締まっている。

炉跡から10㎝ほど離れた位置にはP3が確認された。P3は長さ95㎝、幅63㎝で、炉跡に隣接する側の壁に灰白色の粘土が敷設されていた。確認できた粘土範囲は長さ70㎝、高さ4㎝で、厚みは3㎝である。このP3を詳しく見ると、北東側の粘土敷設の壁は直線的で、これに対する南西側の壁はこれとほぼ平行している。また、短辺側に該当する北壁は粘土敷設の壁にほぼ直交するのに対し,これの反対側は「く」の字に屈曲している。P3内堆積土はすべて人為堆積土で埋まっていた。

この他、P2は長さ88㎝、幅70㎝、深さ25㎝の楕円形で、堆積土中からは多量の鍛造剥片や粒状滓の他、羽口や鍛冶滓などが確認されたことから廃棄土坑と判断した。P2を掘り下げた時は、ガチャガチャと金属音が聞こえるほどだった。

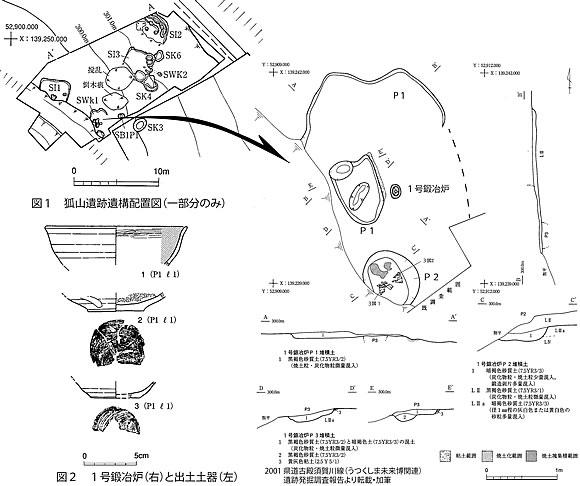

以上が本鍛冶炉の調査時の特徴であるが、この鍛冶炉から出土した資料を図2の1~3と図3の1~8に示した。図2-1は平安時代9世紀後半の内黒土師器杯で、2・3は10世紀前半の土師質土器である。図3-1・2は羽口片で、1の内径は2.6㎝で、器壁が2㎝と厚い。羽口先端が直線的でラッパ状に広がらず、厚い器壁の特徴から鍛冶炉に伴うものと思われる。3・4は鍛冶滓片で、5・6は鍛冶滓、8は鍛造剥片である。

2つの疑問

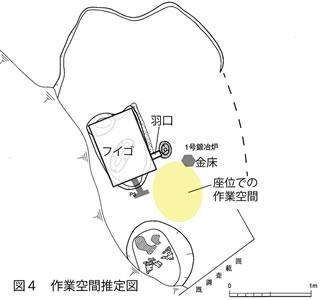

上記の特徴等については、報告書内でも述べたことであるが、これらをもとに鍛冶作業の作業空間を推定したのが図4である。P3をフイゴ座の掘形とし、敷設された粘土に平行して箱形のフイゴを設置し、フイゴから延びる羽口を炉跡に直交する位置に想定した。このため、羽口はフイゴの下側となった。

炉跡の右側に金床を設置すると、鍛冶職人が座位で行う作業空間は、薄黄色の範囲となろう。炉跡の斜め下方には廃棄坑がある。

このような作業空間が推測できるものの、この推測には当時から2つの疑問があった。

図4 空間推定図

一つは出土した鍛造剥片である。どの鍛冶工程で発生したのであろうか?という疑問、もう一つは、箱形のフイゴ座に設置されたフイゴはいわゆる「差しフイゴ」と考えてよいのだろうか?という疑問である。

調査から18年ほどたって、この疑問に対し、現在思っていることを述べていく。

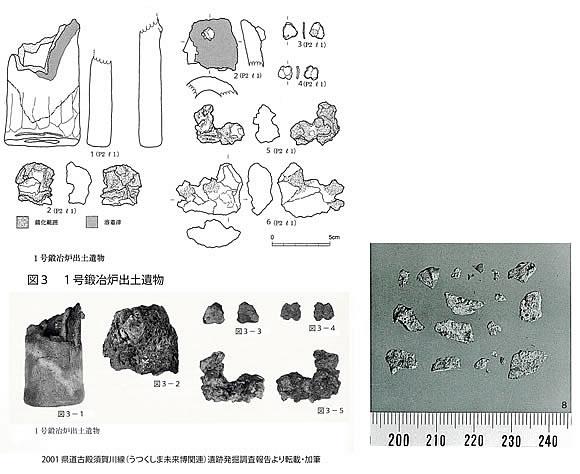

疑問1:鍛造剥片

出土した鍛造剥片は、5㎜角や8×5㎜程度の大きさで、厚さ0.5~1㎜ほどのものが大半である。表面には凸凹が見られ、表裏面が識別できる。化学分析の結果、始発原料は砂鉄で、鍛冶作業により生成されたものであることは判明したが、精錬鍛冶か鍛錬鍛冶かの明確な区別はつかなかった。また、一部は炭素鋼からはがれたものと判断されたものもあった。

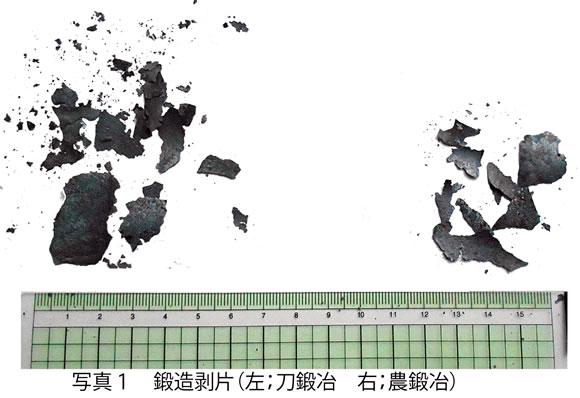

これらの鍛造剥片の参考例として、現在の刀鍛冶と農鍛冶の鍛錬鍛冶の鍛造剥片を写真1に示した。いずれも製作時に実際に発生したもので、筆者の目では農鍛冶と刀鍛冶の区別はつかない。また、非常に薄く、指で触るだけでパラパラと壊れてしまう。

この鍛造剥片と比べてみると、遺跡出土の鍛造剥片は非常に厚い。逆に言うと、この薄さの鍛造剥片は、たとえあったとしても、おそらく遺跡ではバラバラに破損し、出土それ自体が確認できないのではないかと思われる。そうなると、遺跡で確認できる鍛造剥片は、一体どの鍛冶工程のものなのであろうか。

平安時代の鍛冶作業と、現在の農鍛冶や刀鍛冶などの鍛錬鍛冶作業とは、直接対比はできないものの、遺跡で確認できる鍛造剥片は、鍛錬鍛冶というよりは精錬鍛冶作業の工程で発生したものが多いのではないだろうか。

事実、分析の結果では、鍛造剥片と判断したものが、実は精錬鍛冶滓の破片である事例もあったのである。

また、鍛冶炉跡と推定している熱痕跡の中には、青灰色まで色調が変化し、表面が硬化しているものがある。鍛冶炉の底面温度が1,300℃前後まであがった可能性が高い。もし、ここまで炉底温度を上げたとしたら、その鍛冶工程とは、鍛錬鍛冶のどの段階なのだろうか。さらに、鍛錬鍛冶で、この温度まで温度を上げる必要はあるのだろうか。もし、素材の鉄が、鋳鉄であったならば、溶けて固相から液相になってしまう。

こう推察すると、単に鍛冶炉跡としている炉跡には、鍛錬鍛冶というよりは精錬鍛冶に伴う工程で形成された炉跡もあったものと考えられる。

これらのことからは、まず想定可能な始発原料の鉄素材を考え、次の鍛冶工程を推測する(注1)。そして、鍛冶体験等を通して推定した鍛冶工程を再確認する。そのあとで、鍛冶炉跡出土の遺物との識別を行わないと、調査で検出された鍛冶炉跡とそこからの出土遺物は、いつまでたっても鍛冶関連遺物でとどまってしまう。鍛冶工程の峻別が必須である。

疑問2:フイゴ座

フイゴ座掘形としたP3には、実際どのような形状のフイゴが設置されていたのであろうか。普通に考えれば、「差しフイゴ」であるが、差しフイゴは、絵巻物では13~14世紀頃を初出としている。そして、古い時期ほどフイゴの風は炉の右側から出る右吹きが多く、図4で想定したような炉の左側から吹く左吹きフイゴは少ない。また、平安時代のフイゴでは、製鉄炉では踏みフイゴの使用は確認できるものの、鍛冶炉では皮フイゴ(『和妙類聚抄』では布岐加波)が主体と考えられている。しかし、今回のフイゴを皮フイゴとすれば、施設された粘土痕跡との関係が全く不明であるのと同時に、粘土を直線的に敷設する状況が説明できない。

このような事由から、今回の1号鍛冶炉では、やはり差しフイゴの可能性を考えたいが、今までの通説からではなかなかうまい説明ができないのも事実である。

おわりに

以上、長々と述べてきたが、要約すれば平安時代の鍛冶作業の作業工程を想定しないままに、炉跡等の痕跡を鍛冶炉とし、出土した資料を精錬鍛冶あるいは鍛錬鍛冶の関連資料と推測している状況が問題なのではないだろうか。特に、1次製錬炉からの生成鉄の種類と、そこから鍛冶作業に移行する際の素材鉄の種類を特定せぬままで、当時の鍛冶作業の復元は不可能ではないかと思わざるを得ない。

おそらく、鉄の炭素量をコントロールするためにもフイゴは欠かせないものであり、1次製錬炉⇒精錬鍛冶炉⇒鍛錬鍛冶炉のそれぞれの作業工程に合致した風を送るフイゴが形成されていたはずである。これらの作業工程ごとの送風装置等の時間軸・空間軸の構成により、初めて遺構としての鍛冶炉等の存在が理解でき、さらには鍛造製品の技術的変遷までもが可能になるのではないかと思っている。

注1 始発原料とそれに伴う各種工程の話しは拙稿遺跡調査部研究コラム「蘇我蝦夷が贈った鉄」参照。

参考文献:1983 今井 泰男 『鞴(ふいご)』講座・日本技術の社会史第5巻