#029 蘇我蝦夷が贈った鉄 吉田 秀享

平成27年度遺跡調査部調査研究コラム第1号として、6年ほど前にまとめ、1年半ほど前に特定非営利活動法人工芸文化研究所「文化財と技術」第5号〈特集 古代アジアの技〉に掲載されたものを咀嚼して再録いたします。詳細は報告書をご覧ください。

(工藝文化財研究所HP;http://www.geocities.jp/kougeibunka/index.htm)

◆はじめに

日本書紀の皇極天皇元年の項に、「皇極天皇元年四月乙未、蘇我大臣、畝傍の家に百済の翹岐等を喚びて、親ら対いて語話す。仍て馬一疋、鐵二十鋌賜ふ。ただ塞上に喚はず」という、記録がある。皇極天皇元年は642年で、四月乙未は4月10日を示し、当時の蘇我の大臣は、蝦夷である。

この記述は、蘇我蝦夷が百済から訪れた翹岐(ぎようぎ)らを自宅に招いて、親(みずか)ら対(むか)いて語話(ものがたり)した=対談したときに、馬一疋と鐵(ねりがね)二十鋌を贈ったということが記載してある。日本において確実に鉄製品の贈呈が記された記録であり、この鉄は、一般に鉄鋌と言われている。

おそらく、蝦夷が掌握している工人たちによって作られた日本国産の鉄鋌を、蝦夷が百済の客人に贈答したことを記しているのだろう。さらに、想像をたくましくすれば、「どうだ!」と言わんばかりの、誇らしげで満面の笑みを浮かべた蝦夷の顔が彷彿できる。実は、この記述は、以下の点で7世紀当時の古代の日本国内の鉄生産にとって興味深いものがある。

第一点…二十鋌の鉄素材はどんな鉄だったのか。

第二点…なぜ鉄鋌を百済の客人に贈ったのか。

本論は、この二点、特に第一点の7世紀中葉時に、蘇我蝦夷が百済人に贈ることのできた鉄とは、どんな性状のものであったのかを試論したものである。

◆飛鳥時代以前の日本の鉄生産

一般に、日本において鉄との関わりは、弥生時代に始まったとされている。近年盛んに論議されるようになったAMS炭素年代からは、弥生時代前期末あるいは中期初頭には確実に鉄器が確認できる(川越1993)。さらに、鋳鉄製品を砥石等で研いで、鉄器を利器にリサイクルする例なども確認されている(村上1999)。

しかし、その後日本では鍛冶作業は行うものの、砂鉄や鉄鉱石といった原料から鉄素材を得ることはできなかった。1次製錬が始まるのは、古墳時代後期6世紀後半である。

では、6世紀後半に開始される1次製錬では、どんな鉄が生産されていたのであろうか。発掘調査された製鉄炉から考えて見よう。

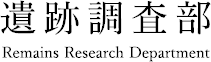

表1に現在までに知られている古墳時代6世紀後半から7世紀前半の製鉄炉を示した。いずれも箱形炉であり、愛媛大学の村上恭通氏は、図1に示したような位置に製鉄炉の炉本体を想定している。

表1 古墳時代の製鉄炉

|

遺跡名と製鉄炉番号 |

推定される |

推定される炉底の |

時 期 |

備 考 |

|

大蔵池南遺跡4号炉 |

長方形 |

60×50 |

6世紀後半 |

岡山県 |

|

白ヶ迫製鉄遺跡1号炉 |

円形 |

60×60 |

6世紀後半 |

広島県 |

|

白ヶ迫製鉄遺跡2号炉 |

円形 |

80×80 |

6世紀後半 |

広島県 |

|

千引きかなくろ谷製鉄遺跡4号炉 |

長方形 |

120×100 |

6世紀後半 |

岡山県 |

|

沖田奥遺跡2号炉 |

正方形 |

90×90 |

6世紀後半~7世紀前半 |

岡山県 |

|

緑山遺跡1号炉 |

長方形 |

100×60 |

6世紀後半~7世紀前半 |

岡山県 |

|

カナクロ谷製鉄遺跡1号炉 |

長方形 |

110×60 |

6世紀後半~7世紀前半 |

広島県 |

|

今佐屋山製鉄遺跡Ⅰ地区炉 |

長方形 |

50×40 |

6世紀後半~7世紀前半 |

島根県 |

|

千引きかなくろ谷製鉄遺跡2号炉 |

正方形 |

100×100 |

6世紀末~7世紀前半 |

岡山県 |

|

千引きかなくろ谷製鉄遺跡3号炉 |

正方形 |

80×80 |

6世紀末~7世紀前半 |

岡山県 |

|

戸の丸山遺跡製鉄炉 |

長方形 |

80×60 |

7世紀前半 |

広島県 |

|

小丸遺跡2号炉 |

円形 |

60×60 |

7世紀 |

広島県 |

図1 村上恭通氏が想定した製鉄炉の位置

(村上1999より転載・加筆)

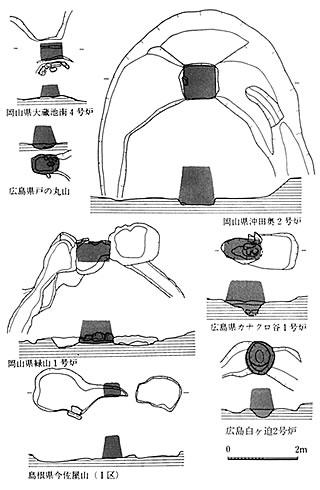

また、広島大学川越哲志氏は、時代的には検討を要するが、同様の形状の箱形炉を、図2のように想定している。

図2 川越哲志氏が想定した製鉄炉

(小丸遺跡一 号製鉄炉)

(川越1992より転載・加筆)

これらの製鉄炉は、フイゴから炉内への送風角度や送風孔の大きさ等が不明であるが、おおよそ次のような特徴が指摘できる。

・製鉄炉の形状には、正方形や長方形、円形などがあり、その規模は、正方形では一辺80~100㎝、長方形で

は長軸50~80㎝×短軸40~60㎝のものと、これよりやや大きく長軸100~120㎝×短軸60~100㎝のものが

ある。円形では、直径60~80㎝のものが推測されている。

・製鉄炉の下部は、粉炭や木炭が混じった土で構成されるもの(いわゆる下部構造を持つもの)や、炉底に粘土

を貼っているものなどがある。

これらの特徴の他、出土した炉底塊や炉底滓等の吟味を加えて、愛媛大学では数度にわたって古墳時代製鉄炉の操業実験が行われている(村上他2006)。操業では、主として銑鉄(以後、ズクと呼ぶ)や鋼(以後、ハガネと呼ぶ)をねらった操業実験が行われ、実際の操業は、国選定保存技術保持者で日本美術刀剣保存協会たたら(日刀保たたら)村下の木原明氏の指導をうけている。

この操業実験の結果から6世紀後半から7世紀前半頃の1次製錬炉では、主にズクが生産されていたのではないかと考えられる。では、蝦夷が贈った鉄の素材は、このズクであったのであろうか。

◆ズクから錬鉄へ

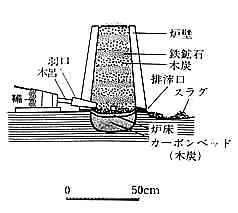

鉄は含まれる炭素量によりその性状を変える特質がある。その概略を図3に示したが、ズクとハガネでは性状が異なる。全く異なる金属と言っても過言ではない。ズクは脱炭してハガネに変えることには容易であるが、ハガネをズクにするには、吸炭・浸炭をしなければならない。

図3 炭素量による鉄の種類

このため、前項のように6世紀後半から日本国内で確認できる1次製錬炉で生成された鉄がズクを主体とするならば、ズクを素材として鉄製品を製作するためには、ハガネにするための炭素量のコントロール(脱炭)が行われたはずである。

具体的に脱炭作業に用いられた精錬炉あるいは鍛冶炉の形状や、どの程度まで脱炭が行われたのか、未だ詳らかではない。しかし、当該期の鉄製農具や武器類が出土している以上、何らかの炉で、炭素のコントロールを行ったのでないかと推測される。

このズクの炭素量をコントロールする方法には、俵 國一博士が紹介した庖丁鉄製造法がある(俵1933)。この方法は、高炭素のズクを完全に脱炭して可鍛性がある純鉄(錬鉄あるいは庖丁鉄とも呼ばれる)にする方法であり、原料であるズクの炭素を、おおよそ半分ほど除去する過程が“下げ場”と呼ばれ、ズクを「下げ鉄あるいは左下鉄」に変化させる。次に、「下げ鉄」を小割りして、さらに精錬する過程が“本場”あるいは“卸し場”と呼ばれる。

ここに至り、最終的に庖丁のような形状の素材鉄(錬鉄=庖丁鉄)が生成できる。

この他、俵博士は、銑鉄・鋼・錬鉄等から目的とする素材にするために、その炭素量をコントロールする三つの卸し鉄法も紹介している(俵 1953 復刻1982)。このうちの一つにズクからハガネにかえる銑卸し法(ズクオロシ法)が紹介されている。

この方法はズクを処理する方法で、ズクの炭素を燃焼させて炭素を除去するものであり、先ほどの庖丁鉄製造法と類似しているが、その差異について俵氏は、庖丁鉄は、ほとんど炭素を含まないものに対し、銑卸し法では適当な炭素量に達すると送風を休止し、鋼を製造するとしている。

このような方法は近代以降のことであり(一部近世の記録もあり;水心子正秀など)、これらが直接、古墳時代まで遡及するとは考えられないが、上記に近い方法等によって1次製錬炉でできたズクをハガネにかえる何らかの銑卸し法が、古墳時代にも存在していたのではないだろうか。

図4 竪形炉操業写真

◆推定される贈った鉄の質

前項までで、6世紀後半から確認できる1次製錬ではズクねらいの様相が高く、さらに、近代に記録された方法ではあるが、ズク素材からのハガネに変える方法を述べてきた。ここからかなり乱暴ではあるが、蝦夷が送った鉄の素材について考えてみたい。

蝦夷が贈った鉄は二十鋌であった。これは一般に言われているように鉄鋌であろう。また、鉄鋌であれば、それは鍛冶作業により生産されたものだったろう。鍛冶炉では、普通、椀形滓や精錬あるいは鍛錬の鍛冶滓が確認でき、冶金考古学ではこれらの出土例を根拠に鍛冶作業があったことを推察している。では、椀形滓や鍛冶滓などは、どのような作業工程の元で出現するのであろうか。素材をズクとハガネから考えてみたい。

鍛冶炉で生産する鉄製品の素材をズク主体と考えた場合、ズクは生成時において液相化している可能性が高いため、鍛冶工程で発生する鉄滓は、量的に非常に少ないことが予測できる。ましてや、出銑されたズクであればなおさらであろう。

これに対し、素材がハガネだった場合、ハガネは基本的に1次製錬炉内で固相化して生成されると思われるため、鉄塊の他に鉄滓等が咬み合い、鉄滓等を除去する方法が必要となる。この方法だと鍛冶滓や椀形滓が確認できる可能性は高いと考えられる。

このように考えると、一般に出土する鍛冶滓は、固相化したハガネ、あるいはいわゆる海面鉄などを素材として精錬・鍛錬したためと考えられ、先に推察したズク生産とは逆に、6世紀後半はハガネ生産が主体だった可能性が高くなる。しかしながら、このハガネ素材の鍛冶作業により生産した鉄二十鋌を、蝦夷がわざわざ記録に残してまで贈呈したとは、とうてい考えられないのである。なぜなら弥生時代でも固相化したハガネを素材にして鍛冶作業は行っているわけであり、前代的な作業をあえて誇示したとは考えがたいのである。となると鉄二十鋌の素材は、おそらくハガネ以外の鉄、やはりズク素材の可能性が十分に考えられるのである。

また、ズクそのもの、いわゆる鉄塊を贈ったとは鉄二十鋌の言葉からは考えがたい。「日本書紀」神功皇后四六年三月乙亥朔条(366年3月1日)には、「斯摩宿彌(しまのしゅくね)を卓淳国(とくしゅこく)に遣(つか)わした時、随行の爾波移(にはや)及び卓淳の人過古(かご)の二人を百済国に使わしたるに、百済王背古(はいご)歓喜厚遇して五色の綵絹各一疋及び角弓箭並びに鐵鋌(ねりがね)四十枚を爾波移に贈る」という記載があり、この鉄鋌(ねりがね)を「枚」という単位で表示している。このことからも、二十の鉄を「鋌」と呼ぶ以上、なんらかの規格品であった可能性が考えられ、鉄素材そのものではないだろう。

この他、この記述より6年早い「日本書紀」神功皇后五二年九月丁卯朔丙子条(372年、9月10日)には、「久氐(くてい)等、千熊長彦(ちくまながひこ)に従ひて詣けり。即ち、七枝刀(ななつさやのたち)一口・七子鏡(ななつこのかがみ)一面、及び種種の重宝(たから)を献る。仍りて啓して曰く、「臣(やっこ)が国の以西(にしのかた)に水(かわ)あり、源(みなかみ)は谷那(こくな)の鉄山(かねのむれ)より出ず。其の邈(とお)きこと七日行きて及(いた)らず。当に是の水を飲み、便(すで)に是の山(むれ)の鉄(かね)を取りて、以て永(ひたぶる)に聖朝(ひじりのみかど)に奉らむ」とまうす」という記述があり、百済から七支刀や鏡などの他、鉄山からの鉄(鉄鉱石か?)等が贈答されている。

この七支刀は近年の研究成果から鋳鉄製品であった可能性が高く(鈴木他2006)、4世紀の百済において中国産のズクを素材とした鉄製品が生産されていたと推察されている(鈴木2008)。七枝刀(ななつさやのたち)が鋳鉄製品であったならば、同様にまた、百済王が贈った四十枚の鉄鋌(ねりがね)も、ズクを素材として生産された鉄製品とは考えられないだろうか。

一般に、日本出土の鉄鋌は、鉄に含まれる炭素量から、純鉄あるいは低・中炭素鋼と判断できる。たとえば、大和第六号墳から出土した鉄鋌7点を分析した久野雄一郎氏によると、含有炭素量は0.054~0.71と低く、低炭素鋼(0.25%以下)が4点、中炭素鋼(0.25~0.6%)が2点、高炭素鋼(0.6%以上)が1点との結果が出ている(久野1984)。また、国立歴史民俗博物館で分析した同古墳出土鉄鋌も低炭素鋼あるいは中炭素鋼の分析値を得ている(国立歴史民俗博物館1994)。さらに、一部の鉄鋌には炭素量が異なる2種類のハガネを鍛接した可能性も考えられている(佐々木2006)。

これらの分析結果や報告から鉄鋌は炭素量が低いことが指摘でき、可能性として、鉄鋌がズク素材からの銑卸し法により生産されたとも考えられるのである。そうなると、鉄鋌の出土事例が多い古墳時代中期5世紀頃では、日本国内での1次製錬が認められないため、最低でもズク素材の鉄鋌の国内生産は、6世紀後半以降にならざるを得ないのである。

【引用文献】

井上光貞他校注 1994 『日本書紀(二) 神功紀』岩波書店

川越哲志 1992 「鉄生産と土器製塩」『新版〔古代の日本〕第四巻中国・四国』角川書店

川越哲志 1993 『弥生時代の鉄器文化』雄山閣

久野雄一郎 1984 「奈良市高塚古墳(大和第六号墳)出土鉄鋌七点の金属学的調査ー金属材料としての鉄鋌の品質ー」『橿原考古学研究所論集第七』吉川弘文館

国立歴史民俗博物館 1994 『日本・韓国の鉄生産技術〈調査編1〉』国立歴史民俗博物館研究報告第58集

国立歴史民俗博物館 1994 『日本・韓国の鉄生産技術〈調査編2〉』国立歴史民俗博物館研究報告第59集

佐々木 稔 2006 「二編 古代の鉄と刀剣」『増補版 古代刀と鉄の科学』雄山閣

鈴木 勉 2006 「付説二 切削加工と炭素鋼」『復元七支刀-古代東アジアの鉄・象嵌・文字-』雄山閣

鈴木 勉 2008 「「百練」と名付くー鉄官の改廃と鉄の流通-」『百練鉄刀とものづくり』論叢文化財と技術1 雄山閣

俵 國一 1933 『古来の砂鉄精錬法』 丸善

俵 國一 1953 『日本刀の科学的研究』丸善 1982 復刻

村上恭通 1999 『倭人と鉄の考古学』 青木書店

村上恭通他 2006 『日本列島における初期製鉄・鍛冶技術に関する実証的研究』愛媛大学法文学部