3 炉内温度と送風量

|

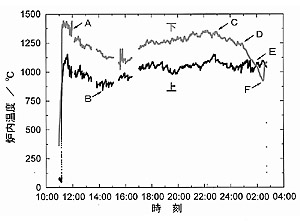

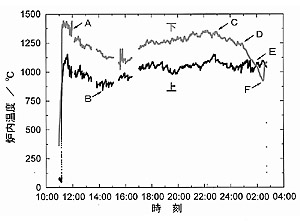

| 図3 炉内温度の経時変化 |

|

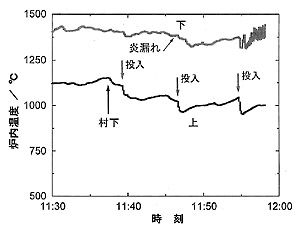

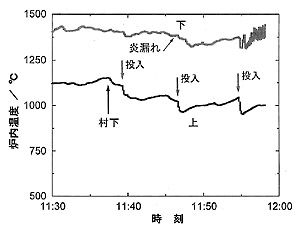

| 図4 操業状態による炉内温度変化 |

|

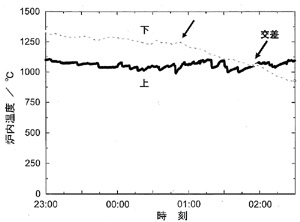

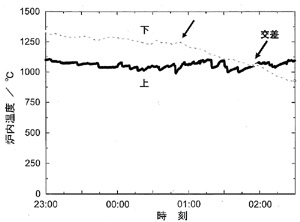

| 図5 23:00からの炉内温度変化 |

1)炉内温度

図1に示す位置での火入れ(10:52)から次の日の操業停止(02:32)までの炉内温度の測定結果を図3に示す。操業初期は松炭のみを投入し、炉内温度を上昇させた。火入れから炉内温度は急速に上昇し、火入れ後の30分間で温度(上)は960℃、温度(下)は1,410℃まで達した。11:09から炭と同時に砂鉄を投入したが、11:45まで温度(下)は1,400℃以上を維持した。また、温度(上)は上昇し続け、11:37で最高温度の1,150℃を示したが、その後、炭と砂鉄の投入毎に対応して温度が低下し、12:00直前には約1,000℃まで低下した。12:00直前の矢印Aで温度(下)の熱電対が切断したため、熱電対を入れ替えると同時に、温度(下)の測定位置を変えた(炉壁面から1cm)。炉温は12:00頃から緩やかに低下し、温度(上)は14:00頃に900℃前後の最低値(矢印B)を示し、その後緩やかに上昇した。この間、温度(下)は16:00頃に最低値、1,100℃となり、その後23:00頃(矢印C)まで緩やかに上昇した。

矢印Cから、操業調整のため、炭と砂鉄の投入を抑えた。これによって温度(下)は低下した。温度(上)も同様に低下している。00:00頃から、再び炭と砂鉄を投入し始めた。01:00頃(矢印D)から、温度(下)が急激に低下したが、温度(上)は緩やかに上昇し続けていた。02:00頃(矢印E)で温度(上)と温度(下)が逆転し、温度(上)が高くなった。矢印Fで上から棚の部分を突いて一部を落とし、若干温度が上昇したが、その後、炉況が不安定と判断されたため、02:32に送風を停止した。

図4に操業初期の11:30〜12:00間の炉内の温度変化を示す。温度(上)は1,000〜1,100℃の間で規則性のある上下変化を繰り返しているが、温度(下)の変化は温度(上)に比べて小さい。村下(むらげ)が、細い鉄棒で炭や砂鉄の投入前に、炉頂から炉内の燃焼炭を突いて隙間を少なくする作業の際(矢印・村下)に温度降下が起こり、さらにその後の炭と砂鉄の投入の一連の作業によって温度(上)は100〜120℃低下する。温度(下)は30℃程度の温度降下である。

11:48に炉の下部から炎が漏れたため、炉の補修を行った。炉の下部での亀裂によって温度低下が認められ、温度(下)は1,350℃まで低下したが、その後、再び温度は上昇した。12:00前に温度(下)が不安定になり、熱電対が切断した。12:00前までの温度(下)の最高温度は1,440℃である。

熱電対の再設置の際、高温操業によるアルミナ保護管と熱電対の損傷を考慮し、温度(下)の熱電対の先端位置を炉内壁面(操業前の測定位置)から1cmに変更した。9分後の再設置後の温度(下)が1,290℃、温度(上)が982℃であり、熱電対切断前の温度(上)から、温度(下)を見積もると1,390℃程度であるため、温度(下)での炉内温度は初期の設置位置に比べ、約100℃低いと推定される。

図5に操業終期の23:00〜02:30間の炉内の温度変化を示す。23:00過ぎから、炭、砂鉄の投入を抑える操業調整を行ったことで、温度(下)は1,300℃から次第に低下した。00:00からの炭、砂鉄の投入再開によっても、温度(下)は低下傾向にある。温度(上)は1,100℃にほぼ維持されている。01:00前(矢印)からは、温度(下)の温度低下が大きくなり、02:00頃には温度(上)よりも低くなり、02:30には900℃まで低下した。この現象は、炉内の羽口上部に棚吊りが生じたために起こったことによる。棚吊りは還元された鉄・砂鉄・炭が焼結し、炉壁に支えられながら、この塊が宙づりになった状態である。羽口から空気を送っても砂鉄が十分還元されず、溶融鉄が連続的に炉底へ落ちていかない。また、羽口からの空気は棚吊りの脇の空気が通りやすい所を通って上に抜けていったため、温度(上)は順次投入された炭の燃焼によって1,100℃程度に維持されていたと思われる。

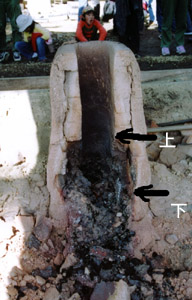

写真6に復元炉の解体した断面を示す。熱電対の位置を、それぞれ矢印で示す。解体時に羽口上部での棚吊りが確認された。温度(上)の熱電対位置では、炉の内壁はほとんど浸食されていない。しかし、温度(下)熱電対位置では、炉壁の浸食が激しく、内側の煉瓦がほとんど残っておらず、炉内壁面が14〜15

cm程度後退している。温度(下)は操業時間の経過に伴い、炉壁が浸食されることで、炉壁面からの距離が次第に長くなり、操業停止の際には実際の炉壁面から15〜16

cmの位置での測定結果となる。

|

|

| 写真6 炉内部の侵食の状況 | |