4 ま と め

(1) ケラ(資料番号1)

得られた産出物はCの含有量が0.12から0.17%と炭素が低めのケラ塊である。

(2)砂鉄(資料番号2、3)

大信村産の砂鉄は品位も高くマグネタイトとイルメナイトが主成分である。古磯浜産の砂鉄は東北地方の浜砂鉄と似た成分で夾雑物を非常に多く含む。

(3) 流出滓(資料番号4、5)

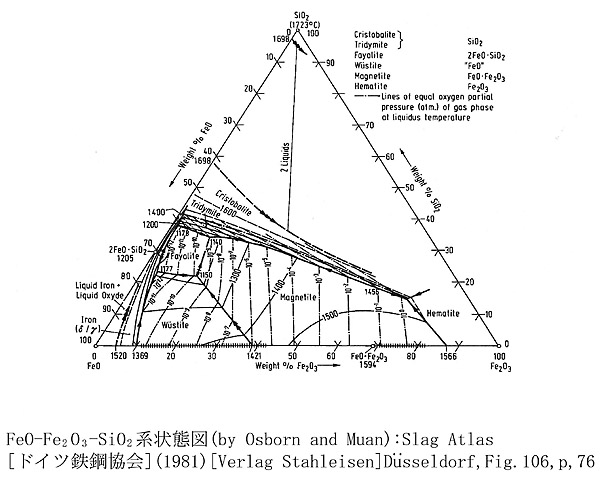

砂鉄製錬の典型的な鉱物組織の一つであるFe、Tiの複合酸化物であるウルボスピネル、FeとSiの複合酸化物であるファイヤライトと非晶質ガラスで構成され、FeO-

Fe2O3 -SiO2の3元系平衡状態図ではウスタイトと鉄の境界に近い組成である。炉壁粘土が多量に溶解したと考えられる。

(4) 粘土(資料番号6、7)

大信村産の粘土は通常の粘土と比べSiO2が高く、Al2O3が低く、Na2O+K2Oの高い粘土で、資料番号8、9の耐火度からみて耐火度1300℃強の粘土である。鹿島町産の粘土は大信村産のものに比べSiO2が低く、Al2O3が高い粘土で耐火度は大信村産に比べ高いと予想される。

(5) 炉壁(資料番号8、9)

耐火度は1310℃、1340℃で、炉下部の炉壁は滓と反応し溶融している。

(6) 木炭(資料番号10、11)

資料No.10の木炭は年輪が明確に分る晩材部の薄い松を原料とする炭で、資料No.11の木炭はコナラと判断される。いずれも灰分は2%弱で非常に低く、発熱量は7860cal/gと木炭としては高い。

以上、提供いただいた資料について解析できることを報告いたしましたが、以下に測定温度が高かった割に得られたケラが必ずしも温度高く製錬されたケラでなかった要因について推定も交えて、1.ガス流れ分布と温度、2.砂鉄の降下速度と還元反応、3.送風量などの観点から考えを述べさせていただきます。

(1) ガス流れ分布と温度

基本的にたたらのような充填層では層内をガスが流れることによって対流伝熱により熱が供給され装入物の温度が上がります。たたらのように粗い木炭と細かな砂鉄を供給しますと砂鉄のある部分はガス流れが阻害され砂鉄の存在する部分を避けるようにガスは上昇するため温度上昇が周りに比べ遅くなります。したがって砂鉄の存在する部分は炉の上から下まで温度が周りよりも低くなります。これはまったく避けようのない現象で、ある程度砂鉄の存在する部分にもガスが流れるようにして温度を上げ、さらに炉内の還元ガスと砂鉄の接触を図って酸化鉄の間接還元を進めることが必要です。あまり一度に、一箇所に砂鉄を供給するとこの部分にはガスが流れなくなり(還元ガスも供給されないことになる)温度上昇は伝導伝熱のみになり温度上昇は非常に遅くなるばかりでなく還元も非常に遅れる結果となります。当然、浸炭も少なく、Cの低い温度の低い鉄粒子が生成することになります。最悪の場合はほとんど還元されないまま砂鉄が炉床に降下してしまう結果にもなります。

また、充填層の特徴として炉内のガスは壁際を多く流れる傾向があり、中央付近に砂鉄を集中させると周辺にばかりガスが流れ炉壁の過大な溶融を引き起こす結果となります。充填層の特徴として充填材(たたらの場合は木炭)の大きさを小さくすることは壁際での空隙を小さくするため、壁際のガス量を抑制するのに有効と考えられています。

(2) 砂鉄の降下速度と還元反応

たたらにおいては砂鉄の降下速度は木炭の消費速度によってほぼ決まります(勿論、棚つりなどの異常降下が起こっていない場合です)。すなわち、羽口前で消費される分だけ木炭が下がり、これに伴って砂鉄も降下することになります。したがってあまり多量に送風をすると木炭と砂鉄は炉内を速い速度で降下することになり、伝熱や間接還元反応が追いつかなくなり当然還元が遅れて未還元のまま砂鉄は滓となり炉下部にたまることになります。伝熱や間接還元反応は炉内を上昇するガス量には比例しませんので適正量以上の送風をすると必ず還元遅れ、昇温遅れが起こります。これに対処するには砂鉄と木炭の比率を下げる方向に操作しなければなりません。一度滓化してしまうとガスによる還元は期待できず直接還元反応しか進まず、しかもこの反応は大きな熱を奪う吸熱反応で木炭と滓の接触面積が小さいことから実質的には滓化した後は還元反応は起こらないことになります。したがって、砂鉄の昇温遅れ、還元遅れが起こらない程度の送風をする必要があります。この現象も砂鉄が適切に装入されている場合でも起こるので上記1のようなガス流れの不均質が問題になるような状況では一層これは顕在化するであろうとおもいます。

(3) 送風量

炉壁の厚みなどが大幅に変化しない程度の時間内であればその時間での壁を通したり、炉床を通しての単位時間当たりの熱放散速度は一定と考えられます。したがって、送風量を上げれば時間当たりの熱発生量は送風量に比例して増えるのでその差としての温度は上昇し、理論的な燃焼温度に近づくことになり炉下部の温度を上げるには有利になります。しかし、上記しました1,2のような状況が存在すると炉壁側の温度は十分高いのに砂鉄の存在する部分は温度が上がっておらず、温度が低く浸炭もあまり進んでいない鉄粒子が出来る結果になります。

(4) 操業について

炉全体として温度が上がっても反応すべき砂鉄や出来た鉄粒子・ケラがそれほど温度が高くならない場合があることを示しました。上記のいずれでも起こる現象と言えます。

今回の操業で測定された温度は1400℃、あるいは1500℃にも達したと伺っておりますがその割りに生成したケラは温度が高いようには見えず、浸炭もあまり進んでいなかったこと、炉壁が多量に溶融したことなどは上に書きました要因が複合して起こったのではないかと思えます。島根県吉田村の例で見ますと羽口の径は1

cmくらい、間隔は実質的に20から30cmくらいになっているようです。一方、今回のイベントを見ますと羽口径は2.4cm、羽口間隔は10cm以下となっており相当大きな風量が入ったのではないかという気がいたします。(あくまで推察です)

また、吉田村でも毎年実施してもなかなか安定して来ないのは以上のような難しさがあるためではないかと考えております。

以上

(1) 鉄滓の顕微鏡組織について

鉄滓を構成する化合物結晶には、一般的に表A1のような鉱物組織がある。酸化鉄(Fe2O3、Fe3O4、FeO)、二酸化ケイ素(シリカ: SiO2)、アルミナ(Al2O3)および二酸化チタン(TiO2)を組み合せた化合物(固溶体)が多く、これら鉱物結晶は含有量にも依存するが、X線回折により検出され確認できる。鉄滓中の低融点化合物はガラス相(非晶質)を形成する傾向があり、X線回折では検出されない場合が多い。

| 表A1 鉄滓の顕微鏡鉱物組織とその観察状況 |

|

(2) 鉄滓の平衡状態図

|