37号横穴墓の銅鋺は、当初鍛造品と推察していたが、X線透過写真にて確認したところ鋳造品と判断できた。東京国立文化財研究所の平尾良光氏に化学組成分析をお願いしたところ、銅70%、スズ25%、鉛5%の結果を得たが、硬すぎるのではないかとの意見があり、銅75%、スズ15%、鉛5%で鋳造した。東京芸術大学鋳金研究所にて厚さ5mm程度に吹き上げ、高岡市の和田製作所にてせんがけを行って仕上げた。

|

|

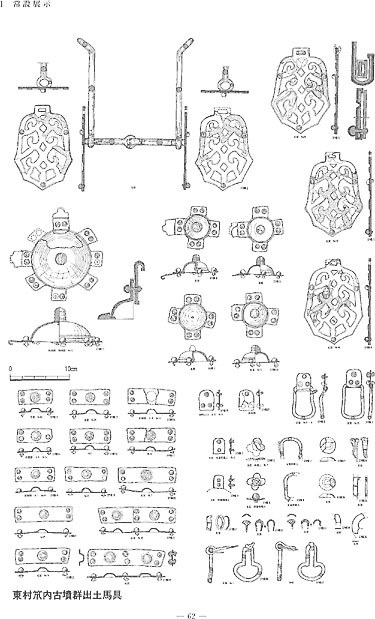

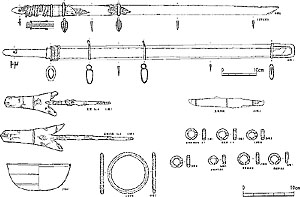

| 東村笊内古墳群出土直刀・刀子・鉄鏃・銅鋺・銅釧・耳環 |

41号横穴墓の銅釧も、銅鋺と同様の金属比率にて鋳造した。

耳環は15号、35号横穴墓などから7点出土しているが、今回は15号横穴墓の耳環の復元を試みた。(財)元興寺文化財研究所に分析を依頼し、地金が銅で銀板が巻かれ金メッキが施されているものと判断された。金張り方法は、金箔を貼った痕跡が認められないことから金アマルガムによるものと判断し、この鍍金方法を東京芸大の施設にて実施した。

|

|

| 出土した銅鋺と復元品 | 出土した銅釧と復元品 |

|

|

| 出土した耳環と復元品 | 出土した刀子と復元品 |

鉄鏃は6号横穴墓から通常の鉄鏃の大きさをはるかに凌ぐものが大小2点出土しており、これを復元した。大阪府土保山古墳、栃木県七廻り鏡塚古墳、正倉院宝物を参考とした。矢柄はヤダケを用い、鏃部分を除いた長さは腕の長さを考慮して76cmと想定した。矢柄との固定方法は他遺跡例を参考に糸巻きした上に桜革を巻き、漆で固定した。矢羽根は二枚立てとし、鷹羽が高価なことから白鳥を用いた。

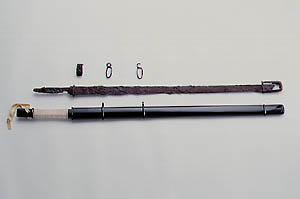

37号横穴墓出土刀子は、刀子を模した石製模造品の形状を考慮に入れて柄と鞘を装着した。素材は革、鹿角等の可能性も考えられたが無難に木製と仮定し素材はホウノキを用いた。はばき等は装着されていなかったことから刀身は柄に直接差し込み、鞘は2枚板を合わせ、アサ紐で巻いた上で漆で固定した。

23号横穴墓と6号の直刀の柄と鞘も木製とし、柄はムクノキ、鞘はホウノキを用いた。両者とも漆で仕上げたが、6号の柄には2種の糸を巻いた上に塗漆した痕跡があったことからこれに準じた。23号の柄については2色の糸を巻き付けるだけとした。両者とも柄頭が出土していないため木製で方頭と仮定した。刀身は当初ステンレスを用いて製作したが、古墳時代の刀の正しいイメージが伝わらないとの判断から、6号横穴墓出土直刀の刀身のみ別途、県内在住の刀匠古代刀の製作技法に詳しい藤安将平氏に復元的に鍛造していただいた。

|

|

|

|

| 出土した直刀と復元品 | 出土した鉄鏃と復元品 |

真野20号墳の金銅製双魚佩は甲、乙2点を欠損部分の文様を補って製作した。錆びて正確な計測ができない地板の厚さは、複数の試作品で板の盛り上がり方を比較の上割り出した。上部2枚の留金具間には錦の帯を挟み込むように作り上げたが、これは奈良県藤ノ木古墳出土資料を参考としたもので、錦は橿原考古学研究所が復元したもののレプリカを用いた。

それぞれの製作に当たっては考古学的検討結果に技術史的意見を加味して設計を行い、製作も試行錯誤を重ねて成果品に辿り着いたものである。

|

|

|

|

| 鹿島町真野20号墳から出土した金銅製双魚佩と復元品(左上は試作品、左下両脇は実物、右は復元品) | |