|

| 奈良時代の家 |

ア)復元資料

遺構:東村谷地前C遺跡 27号住居跡

時期:8世紀中葉

規模:長さ・幅とも580㎝ 壁高 60㎝

イ)選定理由

谷地前C遺跡は、8、9世紀にかけて営まれる規則性をもった建物配置をみせる集落跡のひとつである。同時期の他の遺跡からも、27号住居跡と非常によく似た住居跡が複数みつかっていることから、この時期の竪穴住居を代表するものとして選定した。

ウ)復元の実際

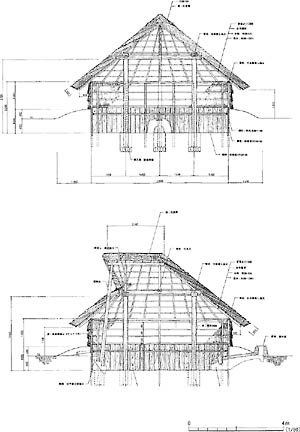

復元寸法 竪穴の平面寸法は遺構に合わせて5.8m四方である。竪穴の周縁に築いた周堤を含めると8.7m四方になる。竪穴の深さは60㎝、周堤の高さが40㎝あり、両者を合わせた土壁の高さは1mになる。住居の高さは地面から4.9m、床面からでは5.9mになる。

壁の土止め 遺構は壁際に、柱穴とともに浅い溝が巡る。遺構の壁は垂直で四隅も直角に整えられていることから、板材を埋設して壁と周堤の土止めをしたものと推定した。飯舘村笠石遺跡の大型住居跡の調査例では、壁柱と土止め材とみられる炭化材が確認されている。

壁付きの住居 27号住居跡は、壁際に等間隔に壁柱穴が巡る。このため壁付きの住居とした。ただし、主柱穴の柱痕が太いため、屋根の重みは主に主柱で支え、壁は風を遮ることが目的の、比較的簡便な素材で作られていたと推測した。このため屋根材同様、茅を段葺きして壁とした。茅葺きの壁の高さは1.2mである。

柱と梁 27号住居跡からは、5基の主柱穴が確認されている。そのうち壁際で検出された1基の柱穴は、柱痕が住居の内側に傾いている。このことから、棟木を支える内転びの柱として復元した。この柱穴は、入口施設に関わるものとも考えたが、柱痕が明瞭であるため主柱穴とした。

主柱と梁はホゾ組みにしている。梁材は太鼓落としに加工し、渡腮仕口で組んでいる。

屋根の形状と葺き方 屋根の形状は、5本柱に支えられた片入母屋に復元した。壁際にある内転びの主柱と、梁に立てた束柱に棟木をのせ、内転びの主柱側に煙り出しを設けた。

屋根は茅葺きとした。茅は根元部分を下にし、端部をハサミで切りそろえた。南会津地方に現存する民家の茅葺き屋根の葺き方と同様である。鉄製品がある程度普及した奈良時代にあっては、現在の茅葺きと特に変わりはないのではないかと考えた。特に今回復元の対象になったような大型の竪穴住居からは、鍬・鋤先や鎌刃が出土する例が多く、集落のなかでも先駆けて鉄製品が所有された可能性がある。そのような鉄製品が、建築部材の整形に使用されたと考えている。

茅を逆葺きにした「縄文時代の家」の屋根と比べると明らかに水切りが良く、茅先を雨水が伝って流れていくのが見てとれる。

カマド 遺構の調査成果に基づいて、北壁の中央にカマドを築いた。この時期のカマドで甕をはめ殺しにしている出土例はあまり見られないが、支脚は普遍的に出土するため、長胴の甕が取り外しできるカマドとした。煙出し口の周囲には、雨水の浸入を防ぐため粘土を盛り上げている。煙道の長さや傾斜は調査結果にあわせたが、火を焚いた際の煙突効果はまったく得られなかった。さらに北風が吹きつけると、住居内に煙が逆流した。このため節を抜いた1mほどの竹を煙出し口に立てたところ、ある程度効果があった。

付帯施設 カマド脇には調査所見に基づき貯蔵穴を設けている。板材で蓋をし、平素はカマドを補修するための粘土を保管している。粘土は乾燥することなく、良好な状態を保っている。

遺構の床中央には、地床炉がみられる。これはこの時期の他の大型住居でもみられるものである。その用途、特にカマドとどのように使い分けるかについては明らかでないが、燻煙の際は床面でも火を焚き、地床炉としている。ちなみに、火をおこすことだけを考えれば、カマドよりも地床炉の方が、はるかに火がつきやすい。

貼床の大部分の面積に、割板を用いたスノコ状の床を設置した。27号住居跡では板張りの床等の痕跡はないが、遅くとも古墳時代の竪穴住居では根太の痕跡がみられるものがある。今回復元したような大型の竪穴住居にあっては、簡易な板張りの床があってもよいのではないかと考え設置した。

竪穴住居内には、遺構から出土したものをもとに復元した土師器・須恵器類や、鎌・鍬などの鉄製農工具を併せて展示している。

使用材料 柱材と梁材にはクリを用いた。福島市御山千軒遺跡では建築部材としてケヤキ、クリ、モミなどが多く使われている。いわき市大猿田遺跡では掘立柱建物や柱列の柱材が遺存していたが、樹種はクリやナラなどであった(松田1996)。

壁と周堤の土止めには杉材を使用している。鋸挽き・鉋削りが容易で、板に加工しやすいことが選定の理由である。屋根の垂木には真竹を用いている。材の結束には稲作がすでに行われていることから稲縄を使用した。